La gélinotte des bois est un petit oiseau forestier très discret, bien camouflé par son plumage brun tacheté. Elle vit toute l’année dans les forêts, surtout en montagne, où elle trouve nourriture et abri. Elle préfère les zones boisées mélangées avec des buissons et de la végétation basse, formant une sorte de « patchwork » idéal pour sa survie.

En France, on estime qu’il reste entre 6 000 et 8 000 couples. Elle est encore présente dans les Vosges, le Jura et les Alpes, mais ses effectifs diminuent fortement. En Franche-Comté, elle est considérée comme « vulnérable ». Très sédentaire, elle ne quitte presque jamais son territoire.

Elle se nourrit de bourgeons, fruits et insectes selon les saisons. En hiver, elle supporte le froid grâce à son plumage isolant et à ses pattes adaptées à la neige. Au printemps, elle pond ses œufs au sol et élève ses poussins seule. Ces derniers grandissent vite et deviennent indépendants à la fin de l’été.

On peut repérer sa présence grâce à divers indices : crottes caractéristiques, plumes, traces dans la neige, abris sous la neige (igloos) ou encore son chant discret au printemps.

La gélinotte est menacée par la disparition de ses habitats, les prédateurs, les aménagements humains et certains dérangements (chiens, touristes…). Pour la protéger, des actions sont menées, notamment dans le Jura : gestion forestière adaptée, chantiers nature, sensibilisation et installation de dispositifs anticollision.

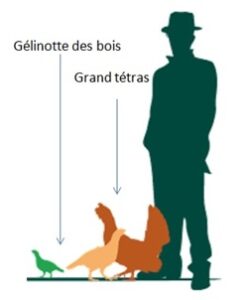

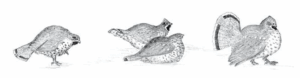

Mesurant de 35 à 37 cm de longueur pour un poids variant de 350 à 450g, la Gélinotte des bois est la plus petite espèce de la famille des tétraoninés en Europe.

Son plumage tacheté lui assure un excellent camouflage. Les tectrices du dos et du croupion sont brun-roux rayés de brun plus foncé. Les plumes du ventre, de la poitrine et des flancs sont reconnaissable à leur frange blanche et à la tache centrale sombre plus ou moins grande en fonction de la position de la plume sur le corps. Bien que la coloration soit sensiblement différente d'un individu à l'autre, les mâles ont en général des tâches brun rouille alors que celles des femelles sont d'un brun plus terne. Les rémiges primaires brunes sont caractérisées par un vexille externe

(bord de la plume) barré ou tacheté de beige. En vol, la Gélinotte des bois se reconnait grâce à la large barre noire de sa queue bordée d'un liseré blanc. Seules les deux rectrices centrales ne la possèdent pas, interrompant la barre lorsqu'on la voit par-dessus. Le mâle et la femelle possèdent tout les deux un sourcil rouge.

Contrairement à son cousin le Grand tétras, la Gélinotte des bois présente un dimorphisme sexuel peu marqué. Seule la gorge noire bordée d'un liseré blanc permet d'identifier le mâle alors que celle de la poule est brun-jaunâtre.

Du fait de leur très grande sédentarité, les Gélinottes ont tendance à former des populations isolées. De nombreux auteurs ont tenté de classer ces groupes, mais la dernière actualisation de 2009 identifie onze sous-espèces dont Tetrastes bonasia dans le massif jurassien.

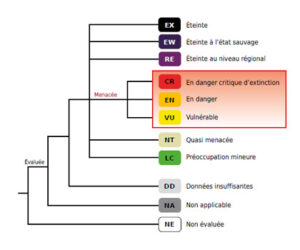

Conservation : Selon l'UICN, la Gélinotte est classée au niveau international dans la catégorie de "préoccupation mineure ". Sa conservation n'est donc pas prioritaire. En revanche, en Franche-Comté, elle fait partie de la liste rouge des espèces menacées. Elle est classée en catégorie "vulnérable", cela signifie qu'elle est confrontée à un risque élevé d’extinction. Son état de conservation est moins préoccupant en Rhône-Alpes puisqu'elle est classée dans la catégorie "quasi menacée".

Protection : L’espèce figure à la Directive Oiseaux dans les annexes I et II/2, ce qui signifie qu'elle fait l’objet de mesures de conservation spéciale concernant son habitat afin d’assurer sa survie et sa reproduction dans son aire de distribution.

Au niveau national, la Gélinotte des bois ne possède pas de statut de protection. En revanche, son statut d'espèce chassable est variable selon les départements :

- 22 départements interdisent sa chasse par arrêté préfectoral. Par ordre d'ancienneté : Haute-Marne, Ardennes, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle, Meuse, Vosges, Doubs, Haute-Saône, Territoire de Belfort, Loire, Drôme, Vaucluse, Alpes de Hautes Provence, Var, Puy de Dôme, Allier, Côte d'Or, Meurthe et Moselle, Aisne et Ain).

- 3 départements autorisent sa chasse : Isère, Savoie, Hautes-Alpes. Une cinquantaine d'individus sont prélevés en moyenne chaque année sur ces trois départements.

- 2 départements autorisent sa chasse mais avec un plan de chasse "nul" : Haute-Savoie et Jura.

Effectifs

Les effectifs nationaux sont compris entre 6000 et 8000 couples. En 2011, la population franc-comtoise est estimée à plus de 1000 adultes mais l'évaluation est très difficile tant l'espèce est discrète et méconnue. Dans les massifs suivis de longue date et situés en altitude, les comptages indiquent une grande variabilité des densités d'adultes et des succès reproducteurs, même si les résultats des dernières années sont assez positifs. Cependant, il est compliqué d'établir une perspective à long terme tant le constat de départ est incertain. La fragilité des populations périphériques doit inciter à mieux les connaître pour proposer des réponses adaptées.

Répartition

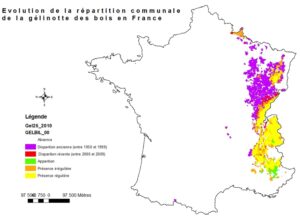

Bien qu’encore relativement répandue, la Gélinotte des bois est l’espèce de tétraoninés dont la distribution a le plus régressé au cours des 30 dernières années en France mais aussi dans certains secteurs d’Europe. Actuellement, en France, exception faite de quelques individus dans les Pyrénées (dont l'indigénat n'est pas certain) ainsi que d’une population relictuelle dans les Ardennes, l’espèce occupe les forêts de montagne des Vosges jusqu’aux Alpes de Haute-Provence où elle est apparue au milieu du XXème siècle. En 2009, sa présence régulière a été signalée sur 750 communes (chiffre en baisse par rapport à la décennie 1990-1999 : -31%) dont une grande majorité dans les Alpes où elle peut être observée sur une grande partie des massifs forestiers au dessus de 700 mètres d'altitude.

En revanche, elle a probablement disparu du massif Central où elle n'a quasiment plus été observée depuis les années 2000. Cette disparition est certainement liée aux grands épisodes de déforestation qu'on subit les massifs au cours des siècles précédents.

Dans le massif jurassien, son évolution est contrastée. Autrefois présente dans toutes les forêts du Jura, son aire de répartition a fortement réduit au cour des décennies 1950 à 1990 où l'espèce à complètement disparue des forêts de plaine. Elle ne survit actuellement qu'au delà de 800 mètres d'altitude. Sur le second et sur le premier plateau jurassien, la recolonisation des massifs n’est pas constatée mais cet objectif doit être poursuivi à long terme.

Même avec ses facultés de camouflage remarquables, la Gélinotte des bois nous laisse cependant quelques indices révélant sa présence :

- plumes : Après les crottes/fientes, les plumes sont les indices que l'on découvre le plus fréquemment. Il n'y a pas de lieu préférentiel pour trouver des plumes. Elles se trouvent généralement avec d'autres indices. Cependant, il arrive parfois qu'une plume isolée soit découverte dans un secteur où aucun autre indice ne soit observé. Comme chez les autres espèces de tétraoninés, une plumule de duvet supplémentaire est développée à la base des tectrices : l'hyporachis.

- crottes : les crottes sont des fientes dures, généralement arquées et cylindriques mesurant 2,5 cm de long et 6 mm de diamètre.

En fonction des saisons et de la nourriture ingérée, elles se composent de débris de végétaux différents que l’on peut aisément reconnaitre.

- Hiver : brunes assez sombres, de couleur homogène même à l'intérieur. On retrouve les chatons de noisetier non digérées.

- Printemps : plus molles que les crottes d’hiver, elles se reconnaissent par une extrémité blanchâtre (urée). On y retrouve des fragments de végétaux des premières plantes herbacées.

- Été/automne : verdâtres, parfois violacées à cause de la quantité importante de myrtilles consommée, leurs formes varient de l’arquée typique à un petit amas. Elles se composent principalement de graines (fleurs et fruits) et de fragments de végétaux.

Comme chez tous les tétraoninés, en période de couvaison la poule quitte rarement son nid. Les restes de cellulose non digérés peuvent s'accumuler dans l'intestin pendant plusieurs jours. Après ce long moment de rétention, la poule s'éloigne brièvement de ses œufs pour expulser une grosse déjection, disproportionnée par rapport à la taille habituelle des excréments : lorsque l'on trouve ce type d'indice, on peut être persuadé que le nid n'est pas loin, dans un rayon de 200 à 400 mètres.

- fiente caecale : les fientes caecales sont des fientes molles, brunâtres, émises le matin avant de quitter le perchoir nocturne. Si l'oiseau n'est pas inquiété, il peut commencer une recherche de nourriture en marchant et expulser le liquide caecale par la suite, mais jamais très loin de l'endroit où il a passé la nuit.

- place de poudrage : en période sèche, la Gélinotte des bois prend des bains de poussière. Dans du sable ou de la terre, au pied d’un épicéa ou derrière un rocher, cette activité a une fonction antiparasitaire et d’entretient du plumage. En fonction de la température, cette activité peut durer plusieurs dizaines de minutes.

- traces de pas : les traces de pas sont en forme de croix et la piste donne l’aspect d’une ligne sinueuse. De la base du talon à l'extrémité du doigt médian, ongle compris l'empreinte mesure 4,5 cm. Sur une neige fondante, les traces peuvent mesurer un à deux cm supplémentaires.

Risque de confusion avec la Bécasse des bois : 5 cm de long, les doigts sont plus fins, l'ongle plus long et le doigt médian "tordu" / le Pigeon ramier : 6 cm de long, pouce assez long et doigts plus larges / la corneille : 9 cm de long.

- igloo : en cas de fortes précipitations neigeuses (au moins 15cm de neige fraiche), la Gélinotte des bois se laisse ensevelir sous la neige. La température à l'intérieur de l'igloo est nettement plus clémente qu'à l'extérieur. Elle peut y passer plusieurs jours en attendant une météo plus favorable mais un igloo n'est utilisé qu'une seule fois. Elle façonne cet abri de protection en fin de journée lorsqu'elle désire y passer la nuit. Il est généralement situé en position dégagée, le plus souvent au milieu d'une clairière et si celle-ci est en pente, dans la moitié supérieure de manière à pouvoir s'envoler en ligne droite pour se réfugier sur un perchoir en cas de danger.

En fonction du nombre de crottes, il est possible de définir la période d'utilisation :

- igloo diurne (moins de 40 crottes) : la Gélinotte se laisse tomber dans la neige poudreuse. La cavité, marquée par l’impact de l’oiseau au sol, servira d’abri en attendant la fin des précipitations. Parfois, la forêt offre de bons abris entre deux rochers, contre une souche ou sous un jeune résineux.

- igloo nocturne (amas important de crottes, entre 60 et 70): la Gélinotte creuse un petit couloir (de 30 cm à 2 m) pour y passer la nuit.

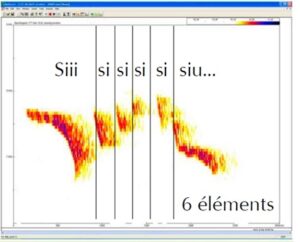

- chant : il a lieu principalement au printemps au moment de la reproduction mais aussi, et de façon moins importante, à l'automne. Le mâle possède un cri aigu audible uniquement à une faible distance. Il s'agit d'une mélodie composée de 6 à 11 éléments. D’une durée de 2,5 secondes, le chant peut être répété toutes les 30 secondes lorsque l’oiseau est stimulé par la présence d’un concurrent. Plus discret, celui de la femelle sert à défendre son territoire.

- coquille d'oeuf : la découverte de ce type d'indice est très rare mais les informations que l'on peut en tirer sont très importantes puisqu'elles constituent une preuve indiscutable de nidification. L'espèce étant nidifuge, elle ne s'occupe pas d'évacuer les coquilles du nid. Si les œufs ne sont pas mangés, ils sont découverts dans la cuvette de ponte ou à proximité immédiate. La couleur de la coquille est crème ou fauve pâle, finement pointillé ou tacheté de brun rougeâtre. Les oeufs mesurent environ 41 à 41.5 mm de long et 21 à 28 mm de large.

Pour tout indice observé n'hésitez pas à remplir le formulaire dans la rubrique "Transmettre vos observations". Cela peut être une donnée importante pour le Groupe Tétras Jura et les autres partenaires travaillant pour la protection de cet oiseau.

insérer plaquette traces et indices

La Gélinotte des bois est une espèce forestière qui ne quitte pratiquement jamais le couvert protecteur des arbres. On la rencontre dans une grande diversité d'habitats forestiers de 200 à 1800 mètres d'altitude, quels que soient l'exposition, le substrat ou l'essence arborescente dominante. L'altitude ne constitue donc pas directement un facteur limitant.

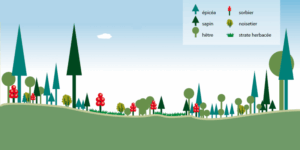

La structure de la végétation a plus d'importance que sa composition spécifique. La Gélinotte est un oiseau forestier, vivant dans les forêts mixtes ou de feuillus, dont la présence est fondamentale pour sa survie hivernale (alimentation). Plusieurs types de forêts peuvent être distingués, selon les différentes régions de son aire de répartition :

- Taïga (de la Scandinavie jusqu'en Sibérie centrale) : Les forêts boréales de conifères constituent l'habitat typique de la Gélinotte des bois. Les forêts sombres des stations humides sont marquées par l'abondance du bouleau et de l'aulne. Le tremble et les saules sont également présents. Le tapis d'éricacées constitue un élément très favorable. L'épicéa joue le rôle d'abri et de protection vis à vis des prédateurs.

- Forêt de basse altitude d'Europe de l'est (Pologne, Lettonie...) : Les associations les plus favorables sont celles qui sont riches en épicéas et dont la strate arbustive est dense : noisetier, bouleaux, aulnes... La strate inférieure y est assez clairsemée et variée : éricacées, mélampyre, cypéracées...

- Forêt de montagne (Bavière, Jura, Alpes...) : Globalement, la Gélinotte des bois fréquente les jeunes peuplements issus de régénérations naturelles ou de plantations d'au moins 5 mètres de hauteur, les futaies irrégulières traitées en futaie jardinée quand subsiste suffisamment d'arbustes, les pré-bois pâturés dans les secteurs où la couverture boisée dépasse 50%, les tourbières en cours de boisement par l'épicéa ou le pin à crochets et les terrains agricoles abandonnés à divers stades de recolonisation forestière. Ces derniers constituent souvent les habitats optimaux, à la différence des jeunes peuplements résineux issus d'une gestion assez interventionniste qui limite l'envahissement des arbustes. Les essences arborescentes essentielles sont alors le sapin, l'épicéa, le hêtre, l'érable, le sorbier et le noisetier. À l'étage subalpin, la présence de la Gélinotte des bois est liée aux sorbiers.

- Forêt de feuillus d'Europe occidentale (Lorraine...) : Dans ces massifs de plaine à basse altitude, la Gélinotte des bois habite les forêts de feuillus pures, où elle recherche particulièrement les taillis de 10 à 20 ans, les taillis de futaie claire, les aulnaies ou les aulnaies-frênaies dans les bas fond tourbeux et les chênaies sèches buissonnantes envahies ou non par le buis. L'enrésinement progressif de ces zones a entrainé la raréfaction de l'espèce.

Malgré cette diversité, il parait nécessaire que trois composantes doivent être réunies pour que l'espèce s'y installe :

- une strate arbustive abondante et diversifiée pour que l'espèce trouve son alimentation hivernale (bourgeons et chatons) : noisetier, aulne, sorbier, alisier, aubépine...

- une strate herbacée diversifiée pour l'alimentation estivale et l'élevage des jeunes.

- un degré d'encombrement important de la végétation entre 1 et 7 mètres de hauteur, sous la forme de branche ou de petites tiges de résineux ou celle d'un taillis de feuillus, qui lui fournit une protection contre les prédateurs (rapaces notamment).

Cela explique le fait que les hautes futaies équiennes soient délaissée tout comme les peuplements mono-spécifiques.

Le domaine vital de la Gélinotte des bois varie de 10 à 50 hectares en fonction de la ressource alimentaire présente. Par les structures citées ci-dessus, dont elle a besoin dans son habitat, la Gélinotte des bois est typiquement une espèce pour laquelle on doit rechercher un effet patchwork.

De quoi s'agit il ?

Le patchwork est un mélange hétérogène d'éléments assemblés les uns aux autres. En forêt, nous considérons que pour obtenir un effet patchwork, il s'agit de réaliser une sylviculture diversifiée en mêlant les approches différentes. D'un point de vue sylvicole, le martelage par "bouquet" est a favoriser. La création de petites trouées, égales à la hauteur du peuplement, favorisent l'irrégularité horizontale de la végétation ce qui entretient en permanence, par rotation, les stades pionniers très appréciés par l'espèce.

Dès que la Gélinotte des bois a trouvé un territoire qui lui convient, elle ne le quitte pas. C'est un oiseau sédentaire.

Manque 2 photos en haut pour illustrer les forêts

Contrairement à d'autres espèces sédentaires des forêts d'altitude, la Gélinotte des bois est active pendant l'hiver. Elle n'hiberne pas et n'est pas non plus dans une situation de léthargie ou de dormance. Plusieurs adaptations morphologiques et anatomiques lui permettent de résister à des températures pouvant descendre jusqu'à -45°C :

- Ses plumes sont dotées à la base du rachis d'une deuxième plumule en duvet appelé "hyporachis".

- Ses doigts sont dotés de deux rangées d’excroissances en forme de peigne comme une sorte de raquette facilitant la marche sur la neige.

- Ses plumes descendent jusqu'à la base des pieds et l'isole des grands froids.

- Ses narines sont emplumées permettant de filtrer l'air froid ambiant.

- Son système digestif lui permet de digérer une alimentation frugale durant la mauvaise saison. Ses caecums développés permettent de tirer un profit maximal de la nourriture ingérée, même en cas de repos forcé.

À cette saison, la Gélinotte des bois consomme des bourgeons de feuillus. Les essences qui sont le plus souvent consommées sont le sorbier et l'alisier blanc. Si le noisetier est absent, comme c'est le cas en altitude, ces deux essences constituent l'unique source de nourriture pour l'espèce. En revanche, si le noisetier, l'aubépine et le saule sont présents, ils sont consommés tout l'hiver. En plaine, se sont les bourgeons de charme et les chatons d'aulne qui sont les plus recherchés. À la différence des autres espèces de tétraoninés, elle ne se nourrit que très rarement d'aiguilles de résineux.

Lorsque les températures descendent très bas et que la hauteur de neige le permet, la Gélinotte se protège en se laissant ensevelir sous la neige (igloo).

À la fonte des neiges, entre mars et avril, les oiseaux descendent à terre et se nourrissent de diverses plantes herbacées en couple. En effet, contrairement aux autres espèces de tétraoninés, la Gélinotte des bois est monogame. Elle est mâture dès la première année et s'apparie dès le premier automne. Ce rapprochement permet ainsi au mâle de surveiller l'arrivée de concurrents et à la femelle de passer moins de temps à observer l'arrivée de prédateurs éventuels et d'emmagasiner le maximum d'énergie pour faire face à une dépense énergétique importante au moment de la formation des œufs. C'est ainsi que les scientifiques ont montré la corrélation directe entre le nombre d'œufs pondus et les conditions météorologiques. Lorsque les bourgeons de hêtre débourrent, la Gélinotte s'en gave au point que certains jours ils constituent plus de 90% de la nourriture ingérée.

Le chant débute par des appels de la poule. Le mâle donne des réponses soutenues à ces appels. Contrairement à d'autres espèces de tétraoninés qui se regroupent sur un même secteur durant toute la période de reproduction, la Gélinotte des bois ne chante et ne parade jamais aux mêmes endroits, ni à des postes fixes, ni à des horaires précis. En pleine période, les mâles peuvent chanter toute la journée et ce si la densité d'oiseaux non appariés est importante. En effet, comme il existe en général plus de mâles que de femelles, 10 à 60% restent célibataires et ne participent pas à la reproduction. Les mâles célibataires sont capables d'effectuer plusieurs kilomètres pour trouver une femelle célibataire.

Tant que la poule n'a pas pondu, le couple maintient des liens spatiaux très étroits. Le mâle opère comme un vigile et les activités vocales sont importantes. Si un autre mâle s'approche, le mâle apparié l'intimide en courant dessus, cou tendu, plumes de la queue en éventail et huppe dressée. Le coq apparié évite au maximum les confrontations en favorisant simplement les intimidations. La poule changera de partenaire si le coq meurt ou s'il est assez affaibli pour être chassé par un autre individu.

Commence alors la danse séductrice du coq. Il fait sa révérence à la poule en inclinant la tête en avant à coup de grandes roulades. Puis, il s'approche de la poule en gonflant les plumes de la poitrine et en hérissant la huppe. Il laisse pendre ses ailes mais ouvre la queue en éventail. À pas lents, il tourne autour de poule qui finira par se laisser cocher.

Une fois fécondée, la poule pond de 6 à 12 œufs, en moyenne 8, qu'elle couve seule durant 25 à 27 jours dans une cuvette sommairement aménagée à même le sol. Quelques cas exceptionnels ont été signalés à plusieurs mètres de hauteur, dans des arbres ou des pans de rochers. Son mimétisme lui assure une excellente protection contre les prédateurs. Son plumage brun/roux lui permet de se fondre dans la litière du sous-bois. En cas de destruction, et selon les conditions physiologiques de la poule, une deuxième ponte de remplacement, plus réduite, est possible. L'emplacement du nid n'est pas lié à un faciès particulier de la forêt. Il se trouve généralement adossé à un arbre, une souche, un chablis ou un rocher. En revanche, le substrat doit avoir un effet drainant pour que l'eau ne s'accumule pas dans le nid en cas de fortes précipitations.

Elle ne quitte que très rarement le nid pour se nourrir (deux fois par jour), entre 30 et 60 minutes et s'en éloigne rapidement pour ne pas attirer l'attention des prédateurs. Le reste de la journée, elle reste immobile, scrutant le moindre danger. Contrairement à la poule du Grand tétras, la Gélinotte des bois ne quitte pas son nid aussi facilement.

* une ponte de remplacement est possible mais les effectifs seront moins importants.

Le pic des éclosions se situe fin mai début juin en montagne mais plus tôt en plaine. Le dernier jour de couvaison, la poule ne quitte pas le nid. La totalité des œufs éclot en quelques heures. L'éclosion semble synchronisée par le pépiement des jeunes déjà sortis de l'œuf. Les poussins sont nidifuges, c'est à dire qu'ils quittent le nid très rapidement après l'éclosion lorsque le duvet est sec (quelques heures seulement).

Grâce à une alimentation carnée (diptères, araignées, coléoptères...) les premières semaines de leur vie, les poussins grossissent rapidement. Ils passent d'une dizaine de grammes à la naissance à plus de 250g (soit 70% de leur poids adulte) à l'âge de 2 mois. La taille et le poids adulte sera atteint à la fin de l'été où leur régime alimentaire sera alors identique à celui de leurs aînés.

Cette nourriture, les jeunes la trouveront dans des petites clairières, là où l'ensoleillement est supérieur et favorise le développement d'une strate herbacée riche en invertébrés.

Pour les adultes, l'essentiel de la nourriture est prélevée directement au sol. Ils se nourrissent de feuilles et inflorescences de nombreuses plantes de la strate herbacée et recherche activement les fruits disponibles : myrtilles, fraises des bois, framboises, sureaux… À cette période la Gélinotte des bois est moins territoriale que durant le printemps. On peut assister fréquemment à des rassemblements de couples et de célibataires sur une même clairière.

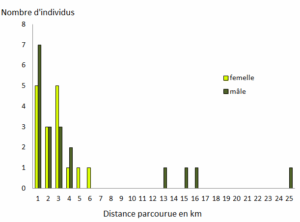

C'est à cette période que les jeunes commencent à montrer des signes d’indépendance. En effet 60 jours après la naissance les jeunes mâles chantonnent, la bavette noire se développe et ils deviennent agressifs envers les autres. La nichée se dissout et les jeunes se dispersent vers de nouveaux territoires. D'après une étude menée par l'ONCFS dans les Alpes du Sud, où des juvéniles ont été équipés de radios émetteurs, les jeunes mâles se dispersent beaucoup plus du site de naissance que les femelles et traversent des espaces ouverts plus importants.

Les mâles adultes quant à eux s'activent pour défendre leur territoire contre les nouveaux arrivants. On assiste donc à une deuxième période de territorialité pour les couples qui cherchent à conserver leur territoire par le biais de chant et toutes sortes d’intimidations face aux jeunes en dispersion.

Bien qu’encore relativement répandue, la Gélinotte des bois est l’espèce de tétraoninés dont la distribution a le plus régressée au cours des 30 dernières années en France mais aussi dans certains secteurs d’Europe centrale.

À basse altitude dans le domaine feuillu, la régression semble liée au vieillissement du taillis qui lui convenait parfaitement alors que la futaie n’offre pas assez d’abris nécessaire à une bonne survie des adultes. En montagne, le régime de la futaie régulière stricte avec nettoiement des plantations conduisant à l’élimination des essences compagnes a fortement dégradé ses conditions de vie mais ce cas de figure est peu répandu dans les forêts résineuses d’altitude jurassienne où la futaie jardinée domine. Actuellement, la gestion forestière pratiquée en forêts publiques au dessus de 1 000 m d’altitude dans le Jura est globalement favorable à l’espèce avec l’abandon des nettoiements systématiques autrefois pratiqués. Cependant, certaines régressions locales semblent indépendantes des variations de la qualité de l’habitat et suggèrent l’intervention de phénomènes démographiques qui échappent grandement à notre compréhension.

La Gélinotte des bois est vulnérable à la fragmentation des boisements du fait de sa faible aptitude à traverser les milieux ouverts, de plus les faibles distances parcourus par les juvéniles lors de leur dispersion limitent les possibilités de recolonisation des bons habitats désertés.

4 images à insérer

Contrairement au Grand tétras, la Gélinotte des bois est peu sensible aux dérangements touristiques en période hivernale du fait d'une corpulence plus petite qui lui permet de fuir plus facilement et d'une nourriture hivernale plus riche en énergie. Cependant, comme tous les oiseaux nichant au sol, elle reste vulnérable à la divagation des chiens errants et à une fréquentation intensive en période de couvaison.

La prédation est également un facteur de régression important. La Gélinotte des bois se trouve au milieu des réseaux trophiques et de ce fait, est une proie pour de nombreuses autres espèces. Pourtant, sa vie arboricole lui permet d'échapper à la plupart des dangers et son plumage lui assure un excellent mimétisme au sol. Durant la période de reproduction et en automne, la survie de l'espèce nécessite de prendre des risques. Les oiseaux s'exposent pour former de nouveaux couples ou protéger leur territoire contre l'intrusion de nouveaux mâles excédentaires. En automne, les jeunes font les frais de cette lutte pour trouver les meilleurs sites d'hivernage. Dans les prédateurs cités dans la bibliographie par ordre d'importance, on retrouve l'autour des palombes, la martre et le renard.

Les œufs sont également appréciés par différents opportunistes que sont le sanglier, le blaireau, l'écureuil... Les corvidés sont également d'excellents chasseurs qui dénichent facilement une poule au nid.

Les chiens errants ou en promenade libre peuvent également mettre en péril la survie des œufs. Dans le meilleur des cas, la poule fuit mais le chien peut tout de même détruire les œufs ou dans le pire des cas, blesser voire même tuer la couveuse. Sans incubation, les œufs se refroidissent rapidement et les embryons meurent.

Certains aménagements du territoire peuvent provoquer des collisions avec la Gélinotte des bois. Plusieurs d'entre elles ont été retrouvées mortes dans le massif jurassien au pied de lignes électriques ou de remontées mécaniques. Les éoliennes peuvent également être des facteurs de collision.

Le Groupe Tétras Jura et ses partenaires œuvrent pour protéger la Gélinotte des bois. Les mesures développées ci-dessous ne sont pas exhaustives sur le massif jurassien. D’autres actions pourraient voir le jour dans les prochaines années dans le cadre de la Stratégie d’Action de Massif Gélinotte pilotée par le GTJ et la Fédération Départementale des Chasseurs du Doubs.

- En 2000, plus de 55 hectares ont été acquis conjointement par la commune de Foncine-le-Haut (39) et la Fondation Nationale pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage. Cette acquisition foncière a pour objectif de valoriser la production de bois d’œuvre tout en proposant des aménagements en faveur de la Gélinotte des bois.

- En 2012, le PNR du Haut-Jura a programmé des travaux sur le site Natura2000 de la commune de Reculfoz (25). Des petites clairières comprises entre 3 et 15 ares ont été rouvertes afin de maintenir un habitat en mosaïque, apprécié par l'espèce.

Des chantiers nature permettent de replanter sur quelques hectares des arbres nourriciers pour l’alimentation hivernale. Les bénévoles motivés sont nombreux pour participer à cette démarche. Il faut désormais trouver des propriétaires forestiers intéressés.

Des orientations de gestion sylvicoles ont par ailleurs été rédigées lors d’un programme LIFE. Elles sont toutes rassemblées dans un ouvrage destiné aux forestiers. Les mesures préconisées ont pour objectif d’obtenir un peuplement clairièré (20 à 70%) riches en arbustes (noisetier, sorbier, alisier, saule…) avec des zones de fourrés denses entre 2 et 7 mètres de hauteur. L’hétérogénéité horizontale et verticale est ainsi recherchée. Pour cela, le maintien et la création de trouées ainsi que le martelage en bouquet (petit groupe d’arbres côte à côte) sont privilégiés.

Depuis quelques années, le GTJ équipe certaines remontées mécaniques de flotteurs anticollision. Ces petites boules rouges, enfilées comme un collier de perles, sont fixées sur la cordeline de sécurité des téléskis. À raison d’un flotteur tous les deux mètres, ils font office de signaux d’alerte et permettent à la Gélinotte de modifier sa direction de vol. Toute l’avifaune de montagne profite de cette mesure !

- Le Groupe Tétras Jura organise de nombreuses conférences, animations et participe à divers salons afin de sensibiliser et faire connaitre la Gélinotte des bois auprès du grand public.

4 photos à insérer