Le grand tétras, ou coq de bruyère, est le plus gros oiseau des forêts françaises. Le mâle est noir avec des reflets brillants et un sourcil rouge, appelé caroncule ; la femelle, plus petite, est rousse. Il vit entre 950 et 1700 m d’altitude, dans des forêts diversifiées et calmes dans lesquelles il trouve fleurs, graminées, baies, bourgeons et aiguilles de sapin pour se nourrir selon les saisons. Très discret, il change de comportement au fil de l’année : en hiver, il reste perché dans les arbres ; au printemps, les mâles paradent pour séduire les femelles ; en été, les jeunes naissent et grandissent vite grâce à une alimentation riche en insectes ; en automne, tous font des réserves pour l’hiver.

Malgré sa grande taille, le grand tétras est discret. On peut toutefois deviner sa présence grâce à plusieurs indices : ses plumes doubles qui résistent au froid, ses crottes (en forme de bâtonnet, avec des aiguilles ou des baies selon la saison), ses empreintes en forme de croix, ses places de chant au printemps, ou encore les bains de poussière qu’il creuse pour entretenir son plumage.

Espèce protégée au niveau européen et dans plusieurs régions françaises, la population a fortement chuté sur l’ensemble du territoire national. Dans le Jura, on comptait environ 700 individus dans les années 1950, contre à peine 280 en 2020 (date de la dernière estimation de la taille de la population). Ce déclin s’explique notamment par la dégradation et la modification des habitats, les activités humaines (pratique de sports de nature, exploitation forestière, chasse, etc.), la prédation, les conditions météo et les changements climatiques. L’espèce a même disparu de 70 % des communes où elle vivait autrefois.

Les mesures de protection reposent sur des moyens règlementaires (Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB), Réserve Naturelle Nationale de la Haute Chaine du Jura (RNNHCJ), Zones de Quiétude pour la Faune Sauvage (ZQFS)) et volontaires (Zones de quiétude volontaire de la faune sauvage (ZQVFS), gestion forestière durable, etc.).

Des actions spécifiques sont menées pour tenter d’enrayer ce déclin, notamment des actions de sensibilisation, des travaux de restauration de son habitat et l’équipement sur les câbles des remontées mécaniques.

Espèce parapluie, sa protection bénéficie à de nombreuses autres espèces. Sa disparition serait un signal alarmant de la dégradation des écosystèmes des forêts d’altitude.

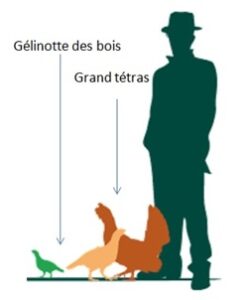

Le grand tétras, appelé aussi Coq de bruyère, est le plus gros oiseau forestier de France. Le coq pèse de 2,5 kg à 5 kg pour 86 - 110 cm de longueur et la poule pèse de 1,5 kg à 2,5 kg pour 55 - 70 cm de longueur.

Le plumage des coqs est dominé par le noir, le plastron présentant des reflets métalliques bleu- violet ou verts. Le bas du thorax et le ventre sont brun-noir discrètement tachés de blanc et les ailes, courtes et arrondies, de teinte marron. Elles présentent au niveau de l’épaule une petite tache blanche caractéristique. Les rectrices (plumes de la queue) sont brun-noir, ornées de taches blanchâtres au tiers supérieur de leur longueur. Dressées, elles forment un éventail caractéristique de l’espèce lors des parades nuptiales. La tête est ornée d’une petite barbe noire et les yeux marron surmontés de caroncules (excroissance charnue) rouges érectiles. Le bec épais et recourbé est de teinte jaunâtre.

Chez la poule, le plumage est dominé par le roux. Le plastron est uniformément roux alors que le thorax, le ventre, les flancs et les cuisses sont du même roux barré de blanc et de noir. Le dos, les ailes et les plumes de la queue sont brun-noir parsemé de roux et de blanc. La tête de la femelle est également ornée de caroncules rouges beaucoup moins développées que chez le mâle. Le bec, plus modeste que celui du coq, est brun foncé.

Douze sous-espèces, dont deux en France, ont été décrites sur des critères morphologiques et comportementaux :

- "Tétrao urogallus crassirostris" dans les montagnes des Vosges et du Jura

- "Tétrao urogallus aquitanicus" dans les Pyrénées.

Les deux sous espèces ont été réintroduites dans les Cévennes mais on ignore laquelle subsiste.

Conservation

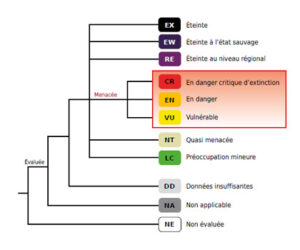

Bien qu’au niveau mondial, les préoccupations soient mineures concernant la population de grand tétras, son statut français et régional est très préoccupant, notamment pour la sous-espèce crassirostris présente dans le Jura.

| Liste | Statut | Implication |

|---|---|---|

| Liste rouge mondiale UICN (Évaluation 2015) | LC (préoccupation mineure) | L’aire de répartition totale et l’effectif de la population ne laissent pas présager de menace immédiate sur l’espèce |

| Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (Évaluation 2008) | VU (vulnérable) pour Tetrao urogallus | Espèce confrontée à un risque élevé de disparition |

| Liste rouge des vertébrés terrestres de Franche-Comté (Évaluation 2011) | CR (en danger critique d'extinction) | L’espèce est confrontée à un risque extrêmement élevé d’extinction à l’état sauvage |

| Liste rouge des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes (Évaluation 2008) |

Protection

D'un point de vue réglementaire, le Grand tétras est cité dans plusieurs textes de loi :

| Texte réglementaire | Annexe | Implication |

|---|---|---|

| Convention de Berne | Annexe III | Une attention particulière doit être portée à la protection des zones qui ont une importance pour l’espèce comme les aires d'hivernage, de rassemblement, d'alimentation, de reproduction ou de mue. Dans ce cadre, la France, signataire de cette convention, doit prendre les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger cette espèce. Toute exploitation de cet oiseau est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations hors de danger. |

| Directive Oiseaux | Annexe I | Espèce faisant l'objet de mesures de conservation spéciale concernant son habitat, afin d'assurer sa survie et sa reproduction dans son aire de distribution (mise en place de ZPS). |

| Annexe II/2 | Espèce pouvant être chassée seulement dans les États membres pour lesquels elle est mentionnée. Pour la France seuls les mâles peuvent être chassés. | |

| Annexe III/2 | Espèce pour laquelle, les États membres peuvent autoriser sur leur territoire la vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente ainsi que la mise en vente des oiseaux vivants et des oiseaux morts ainsi que de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de l'oiseau, facilement identifiables, pour autant que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis. | |

| Arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire national | Dans les régions Alsace, Franche-Comté, Lorraine et Rhône-Alpes la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids ainsi que la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, et la perturbation intentionnelle des oiseaux dans leur milieu naturel. Dans ces 4 régions ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants sont également interdits la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos du grand tétras. Enfin, sur tout le territoire national, sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, de grands tétras prélevés dans la nature dans les régions Alsace, Franche-Comté, Lorraine et Rhône-Alpes |

La sous-espèce major n’est plus chassée dans le massif du jurassien depuis 1974. En revanche, la sous-espèce aquitanicus, présente dans les Pyrénées, est chassable : seul le tir du coq maillé est autorisé, les femelles sont protégées. La chasse du grand tétras peut être autorisée du 3ème dimanche de septembre au 11 novembre, mais la réglementation diffère selon les départements.

Effectifs

Les effectifs jurassiens de grand tétras ont fait l’objet d’estimations à intervalles non réguliers depuis les années 70. Ces estimations de populations s’appuient sur l’ensemble des données de suivi récoltées sur un pas de temps interannuel (de 5 à 15 ans) et sur la connaissance d’experts. Les protocoles de suivi employés font l'objet de protocoles scientifiques rigoureux.

Les premiers travaux à proposer une estimation complète sont ceux réalisés durant le programme LIFE en 1995 estimant la population à 468 adultes reproducteurs, puis celui du travail de Montadert en 2011 estimant la population à 340 adultes.

Aujourd’hui, les dernières estimations de population réalisées dans le cadre du PNA Grand tétras datent de 2020. Ces travaux ont été menés sur la base des données recueillies dans le cadre des actions de monitoring (chant et prospections hivernales) et des observations ponctuelles recueillies par le GTJ. Cette mission a également mobilisé la connaissance des experts locaux.

Ces travaux ont permis d’estimer la population jurassienne française à 278 individus adultes en 2020. Cela montre également une évolution négative de la population avec une diminution de 18% au cours de la dernière décennie.

Il faut également rappeler que la population jurassienne est partie intégrante d’un ensemble bien plus vaste que l’on peut appeler « population alpine ». Elle est par ailleurs directement connectée avec la population suisse (canton de Vaud) qui comptait en 2020 une centaine d’individus.

Le prochain travail d’estimation de la population sera mené courant 2026 par le GTJ.

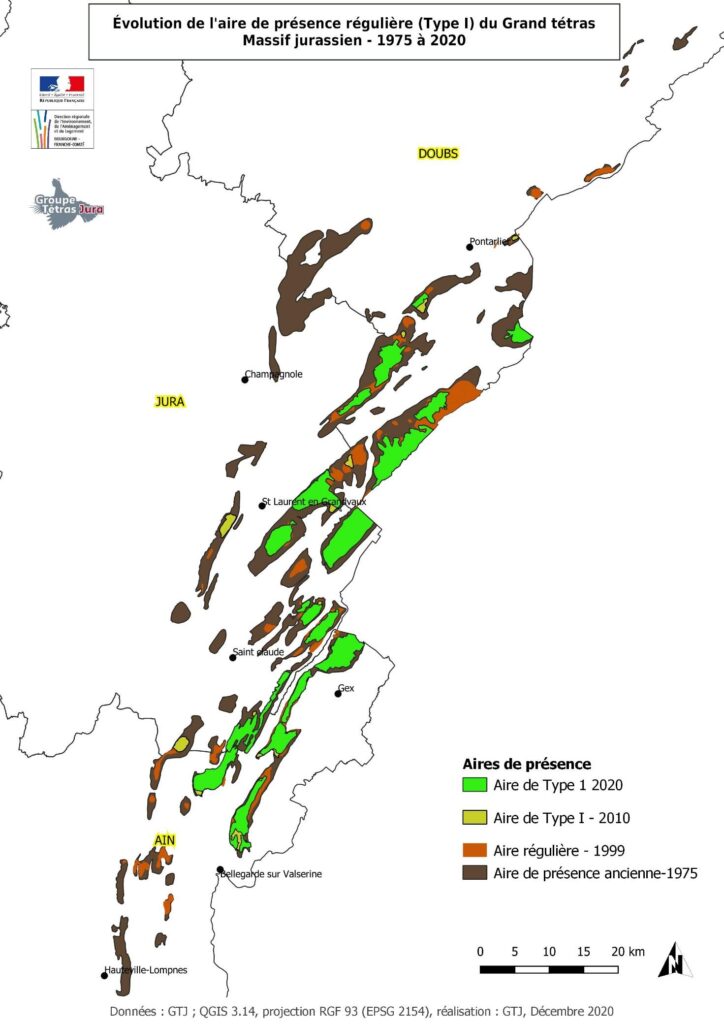

Répartition

En 2020, la zone de présence 1 (ZP1) du grand tétras est estimée à 22 422 hectares de Pontarlier au nord, à Bellegarde au sud, soit une réduction de 71% par rapport à 1995. Ces régressions sont enregistrées sur les marges nord, ouest et sud du massif jurassien. On constate en règle générale une nette réduction des aires autrefois occupées avec même une disparition complète dans 17 massifs forestiers.

Aujourd'hui, de nouveaux sites pourraient encore être rayés de la liste et la situation de plusieurs massifs périphériques n'est pas optimiste. Malheureusement lorsque le tétras disparait d'un massif, il y revient difficilement. Nous n'avons pas encore constaté de "recolonisation" sur des secteurs où l'espèce était autrefois présente.

Malgré sa taille imposante, le Grand tétras est un oiseau très discret. Cependant, certains indices peuvent trahir sa présence :

- plume : les plumes du corps du Grand tétras sont dotées d’une plume double appelée hyporachis qui lui permet de résister à des températures négatives.

- crotte : les crottes du Grand tétras sont généralement arquées et cylindriques (coq = 4 à 5 cm de long et 10 à 12 mm de diamètre / poule = 3 à 4 cm de long et 7 à 8 mm de diamètre). En fonction de la nourriture ingérée, elles se composent de débris de végétaux différents que l’on peut aisément reconnaitre :

- Hiver : brunes assez sombres, de couleur homogène même à l'intérieur. On retrouve les aiguilles de sapin non digérées.

- Printemps : plus molles que les crottes d’hiver, elles se reconnaissent par une extrémité blanchâtre (urée). Les aiguilles de sapin laissent la place aux écailles des bourgeons de hêtre.

- Été/automne : verdâtres, parfois violacées à cause de la quantité importante de myrtilles consommée, leurs formes varient de l’arquée typique à un petit amas. Elles se composent principalement de graines (fleurs et fruits) et de fragments de végétaux. - fiente caecale : verdâtres, elles sont émises le matin avant de quitter le perchoir nocturne.

- place de poudrage : en période sèche, le Grand tétras prend des bains de poussière. Dans du sable ou de la terre, au pied d’un épicéa ou derrière un rocher, cette activité a une fonction antiparasitaire et d’entretien du plumage.

- trace de pas : les traces de pas sont en forme de croix et la piste donne l’aspect d’une ligne sinueuse. De la base du pouce à l'extrémité du doigt médian, ongle compris l'empreinte du coq mesure 10 à 12 cm et celle de la poule 8 à 10 cm.

ATTENTION, les traces dans la neige mesurent 1 à 2 cm de plus - chant : les émissions sonores du grand tétras (chant chez le coq et caquètements chez la poule) ne sont détectables qu’au printemps, lors des parades nuptiales. Le chant du mâle dure de 6 à 8 secondes et se répète à l’identique, entrecoupé de sauts et de claquements d’ailes.

Pour tout indice observé n'hésitez pas à remplir le formulaire dans la rubrique "Vos observations". Cela peut être une donnée importante pour le GTJ et les autres partenaires travaillant pour la protection de cet oiseau.

Sédentaire et territorial, il occupe un domaine vital de 50 à 150 hectares selon la richesse du milieu et y restera fidèle toute sa vie.

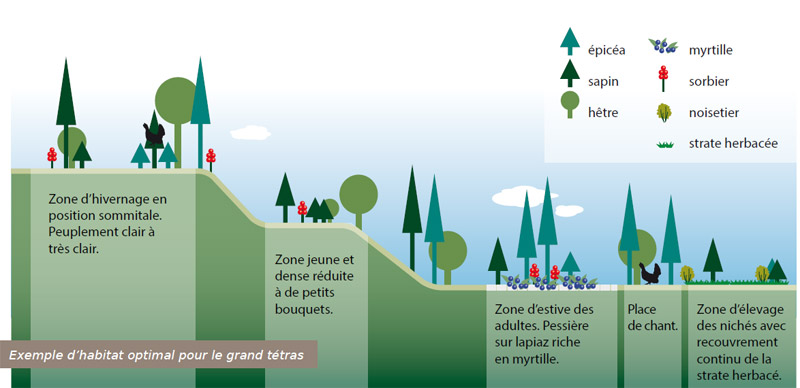

Dans le Jura le grand tétras est présent entre 950 et 1700 mètres d'altitude dans des milieux variés comme les hêtraies sapinières, les pessières, les pinèdes à crochets ou encore les prés-bois.

Exclusivement sylvicole, il habite de vieilles forêts présentant des caractéristiques proches des forêts naturelles :

- Vivant naturellement à de faibles densités de population, une étendue de plusieurs milliers d'hectares boisés est nécessaire à l'établissement de la structure sociale et aux échanges génétiques entre sous populations.

- Il recherche des forêts claires (recouvrement de la futaie inférieur à 70%) qui permettent à la lumière d'arriver au sol et ainsi de favoriser le développement de la strate basse, en particulier des myrtilliers, dont les fruits sont un élément clé de la survie de l'espèce.

- La présence de résineux est nécessaire car le pin à crochets et le sapin pectiné sont l'unique nourriture hivernale des grands tétras.

- Un mélange d'arbres de différentes tailles permet des déplacements discrets en vol ou à pied et un "brancher" facile, indispensable pour éviter les prédateurs.

- Un sous étage arbustif clair ne dépassant pas 40 % de recouvrement au sol, réparti par taches et laissant de nombreuses zones de clairières, permet un camouflage aisé des nichées.

- Des forêts calmes, peu dérangées par les activités humaines, favorisent l'hivernage et l'élevage des jeunes.

Le grand tétras sélectionne son habitat au fil des saisons, afin que celui-ci lui apporte toutes les ressources dont il a besoin. En fonction de ses activités, il est plus ou moins vulnérable au dérangement ou à la prédation. Ainsi certaines saisons peuvent se révéler très critiques pour sa survie.

En hiver

Dès que la neige recouvre le sol, le grand tétras vit dans les arbres, passant des perchoirs de nourrissage (pin ou sapin) à ceux de repos (hêtre, érable). La nourriture disponible consiste, la plupart du temps, en aiguilles de résineux. Seul le sapin pectiné et plus rarement dans nos régions le pin à crochets sont mangés car leur feuillage est plus riche en matière azotée que celui de l'épicéa. La digestion est lente et n'autorise que deux repas par jour. Cela est juste assez pour obtenir l'énergie nécessaire à sa survie dans les meilleures conditions de calme et de tranquillité. S'il n'est pas dérangé, un grand tétras peut ainsi rester durant presque tout l'hiver sur moins de dix hectares.

Au printemps

Alors qu'une nouvelle source de nourriture apparaît, la saison des amours approche. Les bourgeons de hêtre vont procurer au grand tétras assez d'énergie pour commencer les parades.

La place de chant (secteur où se déroule l'activité du chant), occupe des zones de forêt claire de surface réduite (5 à 20 ha), relativement stable dans le temps, située en général au centre des meilleurs secteurs d'hivernage des coqs et des sites de nidification des poules.

Pendant un mois, les journées se déroulent de la façon suivante :

- En début de soirée, les mâles se perchent à proximité de la place de chant.

- À la tombée de la nuit, des prémices de chant se font entendre.

- Au lever du jour, les coqs se rejoignent sur la place pour se donner aux différentes joutes : parades, chants et combats.

- À la fin de la matinée, les oiseaux retournent sur leur territoire.

Les poules ne se rendront sur place qu'au bout de 2 semaines de parade et éliront alors le coq dominant qui les fécondera (généralement, première quinzaine de mai). Ce coq, souvent le plus âgé, transmettra ses qualités de résistance et d'adaptation aux générations futures.

Rentrez en immersion sur une place de chant en cliquant ici.

En été

Quelques jours après l'accouplement, la poule pond de 6 à 9 oeufs qu'elle couvera pendant 28 jours. Le nid est disposé à même le sol sans aménagement particulier ce qui le rend vulnérable face aux prédateurs (martre, renard, sanglier...). Au pied d'un arbre ou d'une souche, voire d'un mur, derrière un rocher ou dans une touffe de myrtille, les sites de pontes sont variés.

En cas de destruction du nid et selon sa condition physique, la poule peut procéder à une ponte de remplacement.

Les jeunes sont nidifuges, c'est-à-dire qu'ils quittent le nid quelques heures après l'éclosion (généralement première quinzaine de juin). Accompagnés de leur mère, ils se dirigent vers des espaces de forêt plus ouverts, type prés-bois, pas trop accidentés et couverts d'un riche tapis herbacé. C'est là seulement que les poussins trouveront les insectes (criquets, fourmis, chenilles ...) leur permettant de grossir rapidement : 2 kg en 3 mois pour un jeune mâle ! En fin d'été, les jeunes et adultes se déplacent vers les champs de framboises et de myrtilles pour s'en gaver.

À cette saison, les grands tétras investissent un vaste domaine et passent la majeure partie de la journée au sol, se camouflant dans les hautes herbes et les buissons bas d'où ils jailliront en vol s'ils ne peuvent s'enfuir à pied.

En automne

C'est la belle saison pour le grand tétras puisque quantité de baies sauvages sont à sa disposition : sorbes, myrtilles, framboises... Il profite de cette source de nourriture pour accumuler des réserves avant l'hiver. C'est également le moment pour les jeunes de quitter la nichée et de trouver un domaine vital pour s’y établir. L'installation définitive ne se fera qu'à l'âge de 2 ou 3 ans pour les mâles et 1 an pour les femelles. Ils peuvent explorer de vastes surfaces avant de se fixer dans un secteur (jusqu'à 700 hectares). Malheureusement, tous ces déplacements les rendent particulièrement sensibles face aux prédateurs

La dégradation et la modification des habitats ont été des facteurs majeurs du déclin du grand tétras en France depuis 50 ans. Parmi les plus importantes, on peut citer la fermeture progressive des forêts, qui peut résulter de multiples causes dont les principales sont :

- le déclin ou l'arrêt du pâturage en forêt : l'abandon progressif de cette pratique a entraîné la fermeture des milieux par une recolonisation de l'épicéa et du hêtre. Malheureusement, ces milieux sont recherchés par le grand tétras pendant la période d'élevage des jeunes, car la diversité en insectes et fleurs est importante ;

- l'intensification de la sylviculture par un rajeunissement général des futaies résineuses :

- baisse des diamètres d'exploitabilité ;

- durées entre deux coupes (rotation) plus courtes ;

- la fermeture des hêtraies de l'étage montagnard : de nombreux propriétaires ont abandonné la gestion traditionnelle en taillis fureté (irrégulier) pour le bois de chauffage. Cela entraine alors une perte de diversité structurelle et une maturation des forêts de hêtres qui entraine la régression des clairières riches en fruits et en herbacées ;

- le développement brutal du hêtre dans le sous étage des futaies jardinées résineuses : son développement important causé par des mises en lumière brutales (récoltes de bois importantes, chablis...) est responsable de la fermeture du sous étage et de ce fait, de la diminution de la strate herbacée.

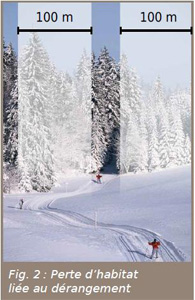

Les activités de pleine nature hivernales et printanières en forêt sont responsables d'une augmentation des dérangements, entrainant une diminution significative, voire une extinction locale des effectifs de grand tétras sur les secteurs les plus fréquentés. Il est ainsi plus rare de l'observer à moins de 100 mètres de part et d'autre d'un chemin ou d'une route régulièrement utilisé que dans le reste de la forêt.

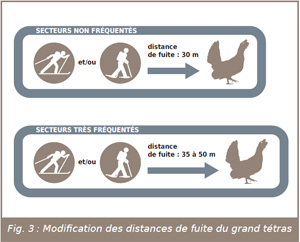

Les scientifiques ont démontré que ses distances de fuite augmentaient dans les endroits où il est régulièrement dérangé. Un animal qui fuit devient alors plus facilement visible par ses prédateurs, passe moins de temps à s'alimenter et brûle une énergie précieuse pour sa survie hivernale.

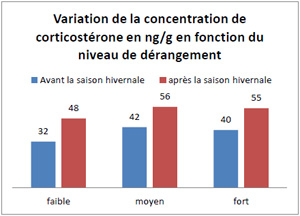

Une étude suisse a démontré que les oiseaux subissant un dérangement hivernal fréquent et répété, voyait leur taux de corticostérone (hormone liée au stress) fortement augmenter. Ce taux est d'autant plus important que le dérangement est irrégulier comme dans le cas de la pratique du hors-piste. Cette forte concentration d'hormones joue sur ses fonctions vitales (performance reproductrice, élevage des jeunes, état physiologique...).

Enfin le parasitisme serait beaucoup plus important chez les oiseaux régulièrement dérangés comme l'a récemment démontré une étude dans les Alpes sur le Tétras lyre, espèce proche du grand tétras.

L'ensemble de ces modifications physiologiques affaiblissent les individus, qui ont alors moins d'énergie disponible à consacrer à l'alimentation, la reproduction, l'élevage des jeunes...

Exemple :

Une étude réalisée dans les Pyrénées ariégeoises (BRENOT, CATUSSE et Al. En 1996) a permis de mettre en évidence l'impact négatif de la création de pistes de ski de fond sur les populations de grand tétras.

Pour cela 3 secteurs de structures forestières identiques (pinèdes d'altitude), très favorables au grand tétras ont été étudiés :

- le plateau de Beille nord présentant une densité importante de pistes de ski,

- le plateau de Beille sud avec une densité plus faible de pistes de ski,

- le secteur témoin, le plateau de Bourbourou où aucune piste de ski n'a été créée.

Des recherches d'indices de présence du grand tétras ont été réalisées dans les trois sites.

Après analyse des résultats, on s'aperçoit que la population de grand tétras est restée stable sur le secteur témoin alors qu'elle a fortement décliné dans la zone où le réseau de pistes de ski est le plus dense. On note également, dans une moindre mesure, le déclin de la population sur le second secteur.

Les activités touristiques estivales (randonnée, vélo tout terrain...) sont sans doute moins préjudiciables au grand tétras que celles qui se pratiquent en hiver et au printemps, sauf dans les cas de fréquentation massive et non canalisée.

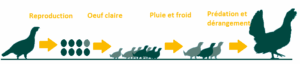

La prédation est importante sur les pontes, les jeunes et les immatures (de 70 à 90% des cas de prédation) attrapés en début d'été et pendant la phase de dispersion automnale. Il est certain que le renard, la martre et dans une moindre mesure l'Autour des palombes (l'Aigle royal et le Hibou grand-duc parfois aussi) prélèvent des grands tétras adultes. Ceux-ci sont plus vulnérables au moment des parades (agitation en zone découverte) mais le rassemblement de plusieurs coqs au même endroit leur permet une surveillance accrue des dangers. Les poules peuvent aussi être capturées lorsqu'elles sont au sol pendant la couvaison.

Autrefois pratiquement absent des forêts de montagne et des régions fortement enneigées, le sanglier est aujourd'hui présent sur l'ensemble de la chaîne jurassienne. Il est de plus en plus accusé d'être un redoutable prédateur des pontes et des jeunes poussins mais on manque encore de preuves scientifiques à ce sujet.

En règle générale, le grand tétras s'accommode d'occuper le même espace que les gros herbivores (vaches, cerfs ou chevreuils). Des nichées sont observées régulièrement dans les prés-bois pâturés. Cependant, en très forte densité et concentré sur un secteur donné, le cerf peut avoir un impact non négligeable sur l'habitat du grand tétras en consommant excessivement la strate basse (fleurs, myrtilles...), base de son alimentation estivale et les bourgeons des arbres fruitiers. On constate également que les frottis sont généralement effectués sur les jeunes arbres (érables, sorbiers, épicéas...) ce qui, dans les cas les plus extrêmes, simplifie la flore forestière et donc la disponibilité alimentaire pour les oiseaux.

Les conditions météorologiques durant la période de reproduction (de la période précédant la ponte aux premières semaines de vie des jeunes) influent fortement sur le succès de celle-ci. En effet, si les conditions météorologiques sont mauvaises (pluie, froid...), les jeunes restent sous la mère au lieu de s'alimenter et finissent par mourir de faim et d'épuisement. Dans les massifs montagneux français, les données de la Météorologie Nationale font aussi état de récents changements dans les conditions atmosphériques estivales qui semblent plus pluvieuses. Parallèlement, on assiste à une diminution significative du succès de la reproduction dans le Jura. Ainsi, il est probable que, comme pour l'Ecosse, les changements climatiques en cours jouent un rôle déterminant dans le devenir des populations.

D'un point de vue sylvicole, on assiste depuis les années 70 à une augmentation en altitude du hêtre qui entraîne alors la fermeture progressive du sous étage. Ce phénomène est sans doute en partie, une réponse au réchauffement climatique.

Les infrastructures (routes d'accès, pistes de ski...) sont à l'origine du fractionnement voire de la perte d'habitats favorables pour le grand tétras. Les câbles des remontées mécaniques sont à l'origine de collisions mortelles avec les oiseaux. En cas de mauvaise visibilité (pluie, brouillard...), les oiseaux ne voient pas les câbles et rentrent en collision, provoquant généralement leur mort. Une étude de l'Observatoire des Galliformes de Montagne montre que le tétras lyre dans les Alpes et le grand tétras dans les Pyrénées sont les espèces les plus sujettes à ces collisions. Ce problème provient certainement du fait que ce sont des oiseaux territoriaux (exposition permanente au danger), de grande taille et au vol rapide. D'après cette étude, il apparait que les téléskis sont de loin les plus dangereux avec 79% des cas de mortalité.

La voirie forestière et pastorale est souvent responsable d'une intensification de la sylviculture, affectant parfois la qualité des habitats et entraînant une augmentation presque systématique des activités touristiques et donc, des dérangements.

On estime que durant la première année de leur vie, 80% des poussins périront. La stratégie de reproduction est en fait basée sur la longévité des adultes, qui peuvent atteindre 10 à 15 ans en captivité.

Les zones naturelles protégées

Il existe sur le massif jurassien deux types de protection réglementaire visant à favoriser la quiétude du grand tétras :

- la Réserve Naturelle Nationale de la Haute Chaîne du Jura

- 5 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)

32 % de l'aire de présence régulière du grand tétras se trouve dans ces zones naturelles protégées. Elles sont donc des refuges importants pour la sauvegarde de l'espèce.

Pour plus d'informations, voir la rubrique "Protéger"

Les Clauses de tranquillité tétras

Les communes du massif jurassien se sont engagées aux côtés des gestionnaires forestiers à appliquer un système de clauses de tranquillité qui interdisent toute action sylvicole (martelage, bucheronnage, travaux...) entre le 15 décembre et le 30 juin, couvrant ainsi les deux périodes sensibles pour l'espèce : hivernage et reproduction/nidification. Les parcelles sélectionnées dans le cadre de ce dispositif ont été définies en collaboration avec les partenaires et correspondent à des secteurs sensibles (secteurs d'hivernage, places de chant...). Elles sont réactualisées en fonction de l'évolution des populations.

Aujourd'hui, ce système de clauses s'applique sur environ 3 700 hectares de forêt.

Travaux de restauration de son habitat

Grâce à des crédits Natura 2000, des travaux de restauration d'habitat ont été menés sur différents sites : Risoux, Massacre... Ces travaux consistent à réduire de façon drastique le hêtre en sous étage (sous forme de fourrés) pour favoriser le développement de la strate basse : myrtilliers, herbacées... base de l’alimentation estivale. Ils s'effectuent sur des placettes de 15 ares minimum. Un travail de partenariat entre l'ONF et le GTJ permet de localiser l'emplacement de ces travaux. Les premiers ont été réalisés en 2010. Le GTJ a ensuite effectué un suivi de ces placettes afin de connaitre la réponse comportementale du grand tétras. Est-ce que l'espèce réutilise ces zones autrefois délaissées ?

Les résultats sont encourageants puisque le nombre de placettes positives est passé de 13 en 2011 à 31 en 2015 sur 83 placettes suivies.

L'équipement des câbles à remontées mécaniques

Des systèmes de visualisation ont été élaborés afin de limiter les risques de collision. Pour chaque type de remontée mécanique le système est différent :

- les flotteurs pour les téléskis : à raison d'un flotteur tous les 2 mètres, ils s'installent sur la cordeline de sécurité. Le système de fixation est simple : un collier à sertir et deux rondelles de chaque côté du flotteur. Des trous pré-percés permettent l'évacuation d'eau en cas d'infiltration.

- les spirales pour les télésièges : elles s'installent sur les parties ajourées du câble porteur à raison d'une tous les deux mètres environ (une spirale toutes les 5 parties ajourées). La spirale sera plaquée contre la partie centrale lors de la mise en tension du multipaire.

- les drapeaux pour les câbles aériens de transport d'explosifs (C.A.T.E.X.) : à raison d'un tous les deux mètres, ils sont installés le long du câble de transport à l'aide d'un morceau de chambre à air ou d'une corde élastique. Ce système passe dans la poulie sans occasionner de disfonctionnement.

En 2013, le GTJ a réalisé un inventaire de toutes les remontées mécaniques du massif jurassien. Au total, 135 remontées mécaniques ont été répertoriées d'Hauteville-Lompnes (Ain) à Maîche (Doubs), représentant environ 83 km de câble. Après une analyse fine avec l'aire de répartition du grand tétras, 10 km de câble sur 13 remontées mécaniques pourraient être dangereux, soit 12 % de la longueur totale de câble.

Les deux principales stations où se trouvent les remontées dangereuses sont la Station des Rousses et la Station des Monts Jura.

Un travail de collaboration s'est rapidement mis en place avec la Station des Rousses puisque deux téléskis ont été équipés en octobre 2013. Le GTJ a profité de travaux en cours sur ces téléskis pour installer les flotteurs anticollisions. 2 944 mètres de câble soit 1 472 flotteurs ont été installés ! Une quinzaine de bénévoles se sont relayés sur une semaine pour réaliser ce travail de fourmis !

Cette expérience étant nouvelle sur le massif, les médias se sont intéressés de près aux travaux. Deux articles sont parus dans la presse quotidienne et France3 Franche-Comté est venu faire un reportage.

Reportage FR3 : http://franche-comte.france3.fr/2013/10/01/haut-jura-des-flotteurs-pour-proteger-le-grand-tetras-sur-les-pistes-de-ski-329245.html

En 2015, deux téléskis ont été équipés sur la station des Monts Jura. Environ 900 flotteurs ont été installés en trois jours par une douzaine de bénévoles. Le travail se renouvellera l'été 2016 où deux autres téléskis seront équipés.

Encadrement de la randonnée dans les zones naturelles protégées

Dans les zones naturelles protégées, en hiver, seuls les sentiers balisés pour la randonnée hivernale sont autorisés. Malgré cette réglementation et les outils d’information en place (panneaux d'information, brochures, topoguides…), certains sentiers balisés pour la randonnée estivale sont fréquentés en hiver, provoquant un dérangement important pour le grand tétras et représentant une infraction.

Des banderoles d'interdiction sont posées à l'entrée des voies de pénétration interdites en hiver mais régulièrement utilisées. Une quinzaine de banderoles sont installées dans les APPB et une vingtaine sur la Réserve. De plus, des panneaux indiquant l'entrée en zone naturelle protégée et les sentiers autorisés ou non ont été posés sur les secteurs concernés par les APPB. La présence des panneaux est vérifiée avant chaque début d'application de la réglementation (avant le 15 décembre).

Interdiction d'agrainage du sanglier

La Fédération Départementale des Chasseurs du Jura s'est engagée à interdire l'agrainage du sanglier (prédateur des œufs de tétras) dans les zones de présence régulière du grand tétras. Cette mesure figure dans le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique de la Fédération ce qui la rend opposable aux chasseurs.

Oiseau rarement observé et très discret, le grand tétras est un emblème du Haut- Jura. Son image est souvent utilisée pour symboliser le côté naturel et sauvage d'un lieu. C'est une espèce à haute valeur patrimoniale et aux exigences écologiques strictes qui a colonisé l'Europe de l'ouest durant la dernière glaciation.

Il a besoin d'un habitat se rapprochant le plus possible des forêts naturelles et couvrant de grands espaces.

Du fait de ses exigences, sa présence dans nos forêts est gage d'une nature préservée. Le grand tétras est probablement l'espèce la plus sensible aux caractéristiques naturelles de la forêt et est parmi les premières espèces à disparaître quand ces caractéristiques disparaissent. On peut alors parler d'une espèce bio-indicatrice, qui mesure la naturalité ou l'intégrité de nos forêts.

Toutes les actions mises en place en faveur du grand tétras bénéficient à tout un cortège d'espèces, telles que la gélinotte des bois, la bécasse des bois, la chouette chevêchette, la chouette de Tengmalm, le pic tridactyle, le pic noir, mais également des insectes saproxyliques (inféodés au bois mort) ou encore des mousses et des lichens. À ce titre, le grand tétras est considéré comme une espèce parapluie, gage d'une biodiversité importante.

Sauver le grand tétras c'est veiller au respect de notre forêt et à la biodiversité générale de cet écosystème.

Voici plusieurs années que le phénomène des grands tétras peu farouches se multiplie.

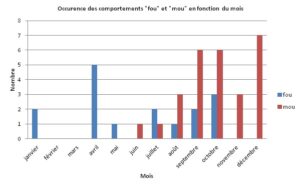

Il existe deux comportements différents mais qui semblent liés au même phénomène. Ils se produisent durant des phases de vie différentes de l’individu mais chaque oiseau est particulier.

- Les peu farouches calmes : rapprochement vers les hommes, indifférence ou absence de fuite à l’approche d’un homme (là aussi comportement variable) mais pas devant les prédateurs. Ce sont souvent des oiseaux immatures de 1ère année

- Les peu farouches agressifs : comportement de parade nuptiale très démonstrative voire agressive vis-à-vis de l’homme. Les oiseaux défendent un territoire. Ils sont souvent plus âgés et localisés en forêt.

Ce phénomène est-il nouveau ?

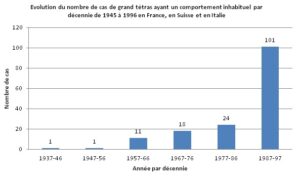

D'après une étude menée en France, en Suisse et en Italie, le nombre de cas recensés de tétras ayant un comportement anormal n'a cessé d'augmenter les 30 dernières années de l'étude (graphique ci-contre). Ces données sont tout de même à mettre en parallèle avec l'augmentation de la pression d'observation. En effet, les ornithologues sont devenus plus prolixes et les massifs sont de plus en plus fréquentés par les randonneurs, skieurs et vététistes, ce qui augmente les chances de rencontre. La diffusion de ces rencontres est également facilitée par les réseaux sociaux.

Ce phénomène touche-t-il beaucoup d'oiseaux ?

On estime que ce comportement touche 1 individu pour 1000 dans les populations de bonne dynamique (Finlande...) mais 1 pour 100 dans les populations dites "moyennes" comme c'est le cas dans notre massif.

Est-ce une maladie ?

Non, les principales maladies chez le grand tétras sont létales et touchent généralement les jeunes oiseaux de 3 à 6 mois. Or certains individus ont vécus plusieurs années avec ce comportement. Les diverses analyses ne montrent aucun dysfonctionnement. Les oiseaux sont en bonne santé et parfaitement autonomes.

Quel est le lien entre ces deux comportements ?

Un grand tétras suivi par télémétrie dans les Pyrénées a montré que l'individu avait un comportement plutôt "calme" le premier semestre et un comportement "agressif" au second semestre.

PS : le braconnage de cet oiseau au mois de janvier n'a pas permis de suivre son comportement pour les mois de février et mars.

Est-ce que ce comportement ne touche que le grand tétras et que les mâles ?

Dans 86% des cas, ce comportement anormal touche les mâles mais quelques cas ont également été observés chez les poules. Cela se traduit par une sollicitation en position d'accouplement vis à vis de l'homme.

Jusqu'à présent chez les tétraonidés, seul le grand tétras présentait ces signes de comportement. Or, très récemment, nous avons appris qu'un mâle de gélinotte des bois dans les Alpes italiennes avait attaqué un photographe. Cette découverte nous montre que ce comportement érotomane est encore mal connu et expliqué par le monde scientifique.

À quoi est dû ce phénomène ?

Malheureusement, cela reste encore flou aujourd'hui. Plusieurs hypothèses ont été mises en avant :

- un problème pathologique, mais cela a vite été écarté comme expliqué ci-dessus ;

- une mutation génétique qui entraine la perte de la crainte de l'homme ;

- un manque de contact avec d'autres congénères...mais là aussi mis de côté car le nombre de cas n'est pas forcément plus important dans les Vosges et les Cévennes alors que les niveaux de populations sont encore moins bons que dans le massif jurassien ;

- une imprégnation durant les premiers jours de vie... là encore cette hypothèse semble peu plausible eu égard à la difficulté d'une telle manipulation avec d'autres oiseaux (oies par exemple).

À l'heure actuelle ce phénomène reste inexpliqué.

Est-ce que ces oiseaux vivent moins longtemps ?

Généralement oui car les risques de braconnage, de collisions et d'attaques par les chiens sont plus importants. Cependant, dans le Jura, sur la commune de Mignovillard, un coq à vécu 8 ans avec ce comportement et un autre en Autriche à vécu 13 ans ! La survie de ces individus dépend donc de nous !

Que faire en cas de rencontre ?

Chaque cas est différent, mais voici quelques conseils en cas de rencontre :

- Le signaler au Groupe Tétras Jura ou à l'Office Français de la Biodiversité ou au Parc Naturel Régional du Haut Jura ou à la Réserve Naturelle Nationale de la Haute Chaine du Jura (sur son territoire) ;

- Ne pas chercher la confrontation ;

- Ne pas s'approcher de l'oiseau et continuer son chemin ;

- Tenir son chien en laisse ;

- Ne pas nourrir l'oiseau ;

- Ne pas faire de publicité notamment à travers les médias.

Campagne de baguage et de suivi de ces oiseaux aux comportements inhabituels

Suite à l'apparition de deux grands tétras aux comportements inhabituels pendant les vacances de Noël 2014 sur le Haut-Jura, le Groupe Tétras Jura a lancé une réflexion sur l'intérêt de suivre d'un peu plus près ces oiseaux.

Pierre Durlet ( bagueur collaborateur du CRBPO) a déposé une demande de programme personnel, pour des recherches faisant appel au baguage auprès Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d'Oiseaux (CRBPO), département du Museum National d’Histoire Naturelle. L’autorisation a été attribuée jusqu'en 2021, à l'échelle du massif jurassien français.

Les objectifs de ces baguages sont multiples. Dans un premier temps, ils permettront d'étudier :

- les déplacements des individus (superficie et utilisation du territoire en fonction des saisons) ;

- l'activité au moment de la reproduction (participent-ils à la reproduction sur les places de chant ?) ;

- l'évolution comportementale au cours de la saison, de l'année et de la vie de l'individu.

Chaque individu est équipé de deux bagues, 1 bague de couleur permettant une identification à distance et une bague en aluminium, plus petite, possédant le code du Muséum d'histoire naturelle de Paris.

Parallèlement à ces études comportementales, des mesures biométriques et des prélèvements (plumes, crottes, prise de sang) sont effectués afin de connaitre :

- l'âge et le sexe des individus;

- le taux de parasitisme par analyse des crottes émises au moment de la capture, donnant une information sur son état de santé;

- le marquage génétique de l'individu à partir des plumes, afin de pouvoir l’identifier si des crottes sont retrouvées ultérieurement;

- l'état physiologique et notamment hormonal grâce à une prise de sang.

Le 17 février 2015, un des deux individus a été capturé et équipé. La manipulation s'est bien déroulée. La quasi totalité des prélèvements et mesures a été faite en une quinzaine de minutes. Après le relâché, l'oiseau est reparti tranquillement en forêt en maintenant un comportement de parade. Après une première tentative qui a échouée pour le second individu (l'oiseau n'a pas été retrouvé), une seconde tentative réussie à eu lieux le 28 février.

N'hésitez pas à nous faire remonter vos observations, lieux précis, dates et heure, couleur de la bague, comportement de l'individu (agressif - calme)... !!!

Le Groupe Tétras Jura se tient à votre disposition pour toute question supplémentaire et est prêt à intervenir dans le cadre d'une conférence comme celle organisée à Lajoux le 14 janvier 2015 qui a attiré une cinquantaine d'habitants.

Vous avez envie de tester vos connaissances sur le grand tétras ? Prenez quelques minutes et répondez à 15 questions relatives à la biologie, à l'écologie et aux menaces qui pèsent sur le grand tétras.

Pour chaque question, une correction en image vous sera proposée afin d'accroître vos connaissances et d'évaluer votre niveau.

À vous de jouer !

🔧Le quizz est en maintenance. Merci pour votre compréhension.🔧